当即兴戏剧

遇见岁月

与长者共演时光里的暖与光

9月18日上午,在烟台市民政局、烟台市慈善总会的指导下,山东省普觉公益基金会联合烟台市壹公里社区文化交流中心在烟台芝罘社会组织创益园开展以“演绎岁月故事,珍藏时光暖意”为主题的生命场活动。没有华丽的幕布,没有专业的灯光,只有20余位长者带着岁月的故事落座,当社工笑着说出“生命拾光小剧场,现在开始”,这场关于生命、记忆与陪伴的“演出”,便用最朴素的方式,叩响了每个人的心门。

开场曲:用岁月嗓音,唱共同的时代剧本

最先唤醒记忆的,是那首刻在骨子里的歌。恰逢“9・18”纪念日,勿忘国耻,开场曲没有选激昂的乐章,而是一首刻在长者骨血里的《没有共产党就没有新中国》。没人刻意记节奏,可和声却格外齐—— 这不是简单的合唱,是他们用半生经历 “出演” 的时代片段:歌声里有战乱后的重建,有饥荒时的坚守,更有如今安稳日子的珍惜。当最后一句落下,有老人轻轻鼓掌,不是为“唱得好”,是为这段共同的“生命剧情”,为坐在一起的“同台伙伴”,那种属于“我们”的归属感,成了剧场最动人的开场。

即兴剧目:用身体与心意,演自己的生命故事

“接下来,我们都是‘演员’,没有剧本,只凭心意 ——”社工的话刚落,老人们眼里就亮起了“入戏”的光。

“我是谁”是第一场“即兴小品”。张爷爷率先“登场”,手叉腰、眉微蹙,模仿着年轻时扛锄头的模样,大声喊出:“大家好,我是张飞”,紧接着大家立刻也模仿着同样的动作“接戏”:“你好张飞!” 一个个朴素的动作,一句句带着乡音的“自我介绍”,不是演技的展现,是每个人给自己的生命角色,搭了个小小的 “登场仪式”,拘谨的壳在笑声里碎成了温柔的光。

“花开花落”是一场“生命隐喻剧”。社工当“导演”,喊出“花开”,老人们便慢慢舒展手臂,指尖向上探,像春日新芽冲破土壤;喊“花落”,又轻轻收拢肩膀,手掌垂落如花瓣归土;“春来啦”“秋去咯”“结果啦”,姿势变换间,刘奶奶突然轻声“念白”:“这不就是咱一辈子?从牙牙学语的‘芽儿’,长成能遮风挡雨的‘树’,老了就像‘落叶’,可不管啥时候,都有盼头。” 简单的肢体演绎,把生命的流转唱成了最直白的“台词”,没人觉得沉重,只觉得心里被熨得暖暖的。

紧接着的“照镜子”,是一场“岁月共鸣剧”。社工与老人照镜子,老人们跟着节奏,一点点调整动作,连“按针”的力度都尽量贴合——这面“镜子”照的不是模样,是彼此藏在动作里的岁月,每一次模仿,都是一次“我懂你”的温柔呼应。

“情绪大转盘” 则成了一场“生命真心话剧”。抽到情绪的老人用动作或话语“演”出对应的感受。腰微微弯着,眼里亮得像有光,没有刻意的煽情,只有最真实的情绪流露,每个“演员”的“独白”,都让在场人想起自己生命里的相似瞬间,剧场里的空气,也跟着变得柔软。

最动人的“集体剧目”,是“我是一棵树”。吴爷爷先“定角”,张开双臂当“老槐树”,栾奶奶立刻“加戏”,绕到他身边作“采蜜”状:“我是小蜜蜂,天天来采蜜,甜!” 接着,有人“演”靠树好乘凉的奶奶,有人“演”翩翩起舞的蝴蝶——没有预设剧情,没有固定台词,他们凭着对生活的记忆,你添一句、我补一个动作,竟搭起了满是烟火气的 “生活场景剧”。阳光落在“老槐树”的肩膀上,“小蜜蜂”的动作轻轻柔柔,这场没有彩排的“演出”,比任何精心编排的剧目都动人,因为每一个角色,都是他们自己的生命片段。

时空独幕剧:回到那年,演一段滚烫的记忆

“想穿越到哪个年代?” 社工的“提问”像剧场的“时空机关”,老人们异口同声:“毛泽东年代!” 眼里瞬间泛起“入戏”的光。

“时空书信”是这场独幕剧的“道具”。“编剧们”握着笔,一笔一画在纸上写“台词”:有人写“学习雷锋好榜样”;有人写“共产党万岁”。5位演员随机拿起“剧本纸条”,没等商量,就自然拉手,跟着记忆里的节奏“演”起了忠字舞——脚步或许迟缓,手臂抬得不够高,可当“共产党万岁”的声音轻轻响起时,有人红了眼眶,有人跟着拍手,剧场里的时光仿佛真的倒流,他们不是在“表演”,是在重新“经历”那段滚烫的岁月,每一个动作、每一句话,都是刻在生命里的真实记忆。

温情谢幕:一曲一舞一画,织就生命剧场的暖光

“戏如人生”的谢幕环节,张阿姨主动“加演”了一段“独白”。没有伴奏,她清唱吕歌《一剪梅》,带着岁月痕迹的嗓音绕在剧场里,这不是单纯的唱歌,是她把自己的爱情故事,唱成了一段动人的 “剧场独白”。全场静悄悄的,只有歌声在流转,每个“观众”都在这段“独白”里,看到了自己心里的“陪伴”与“牵挂”。

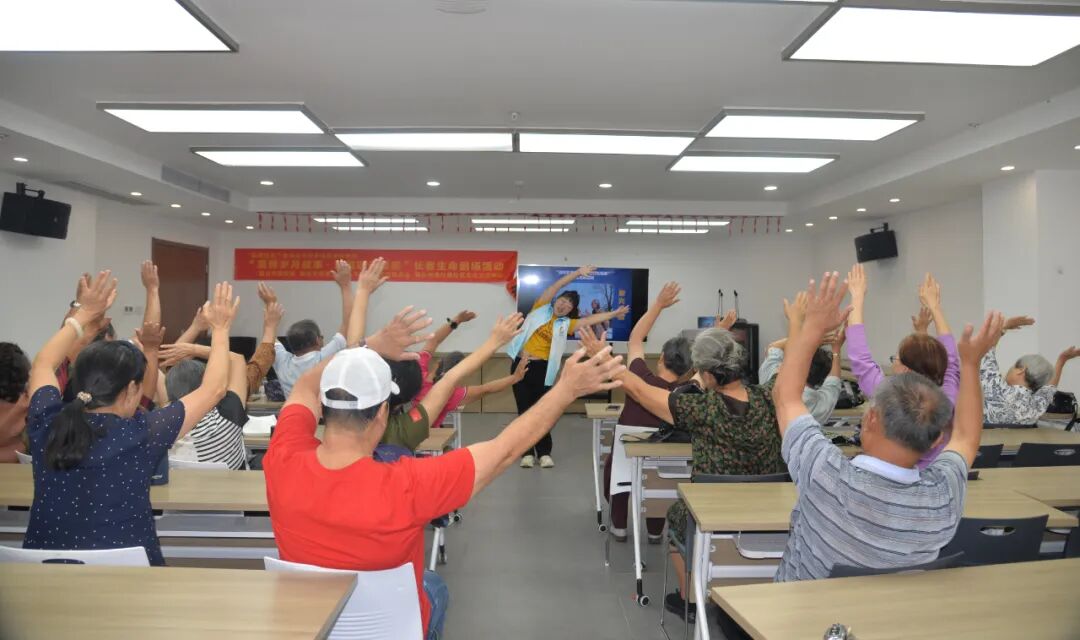

歌声落时,社工笑着上前:“咱们跟着做套八段锦吧,暖暖心,也松松筋骨。” 话音刚落,老人们纷纷调整坐姿,慢慢站起身。“两手托天理三焦......” 老人们抬起手臂,手腕慢慢向上托举,这不是简单的养生操,是生命剧场里一段 “慢节奏的群舞”,每个舒展的动作里,都藏着对身体的温柔关照,对彼此陪伴的安心,像给这场“演出”添了一段柔软的过渡。

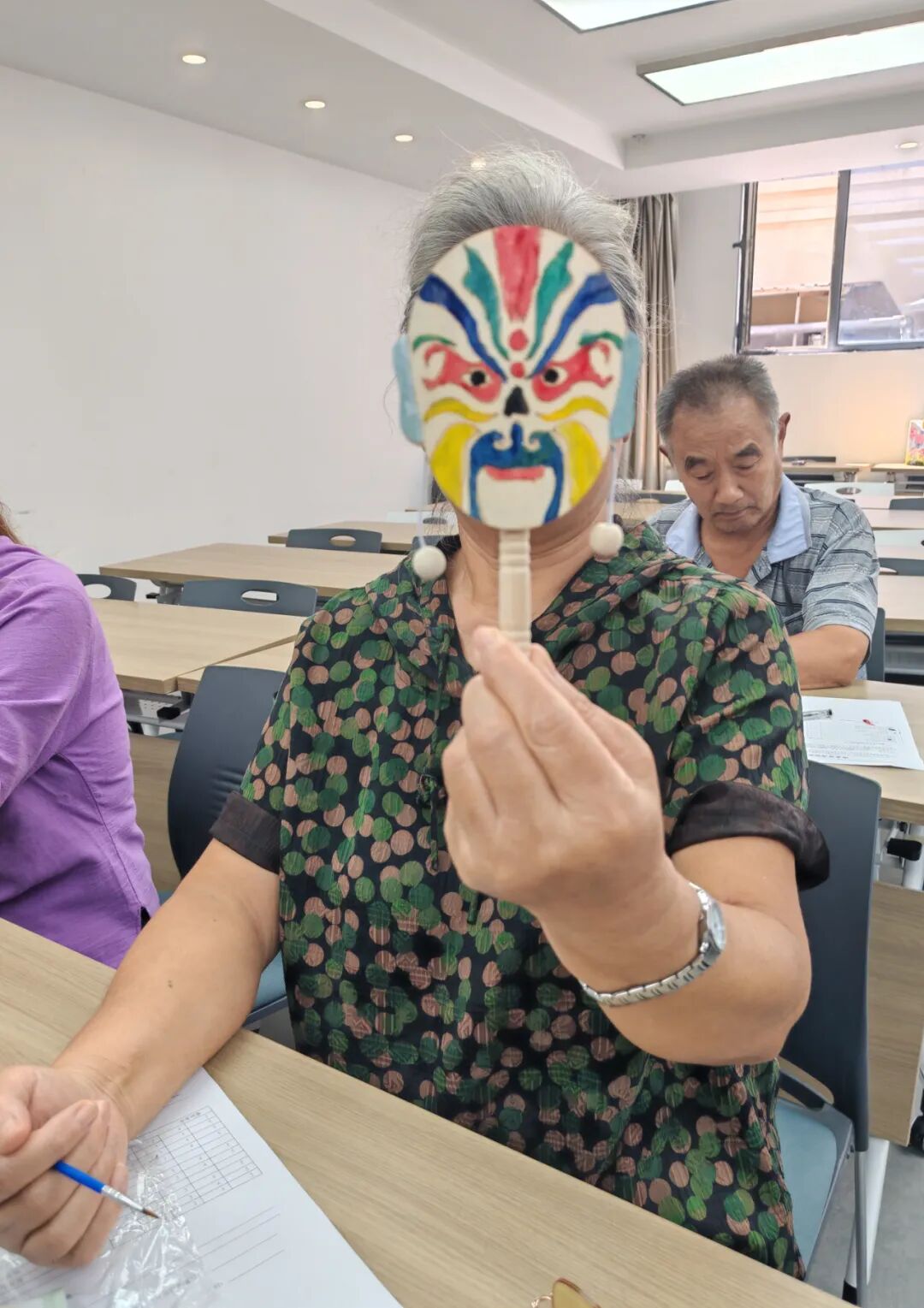

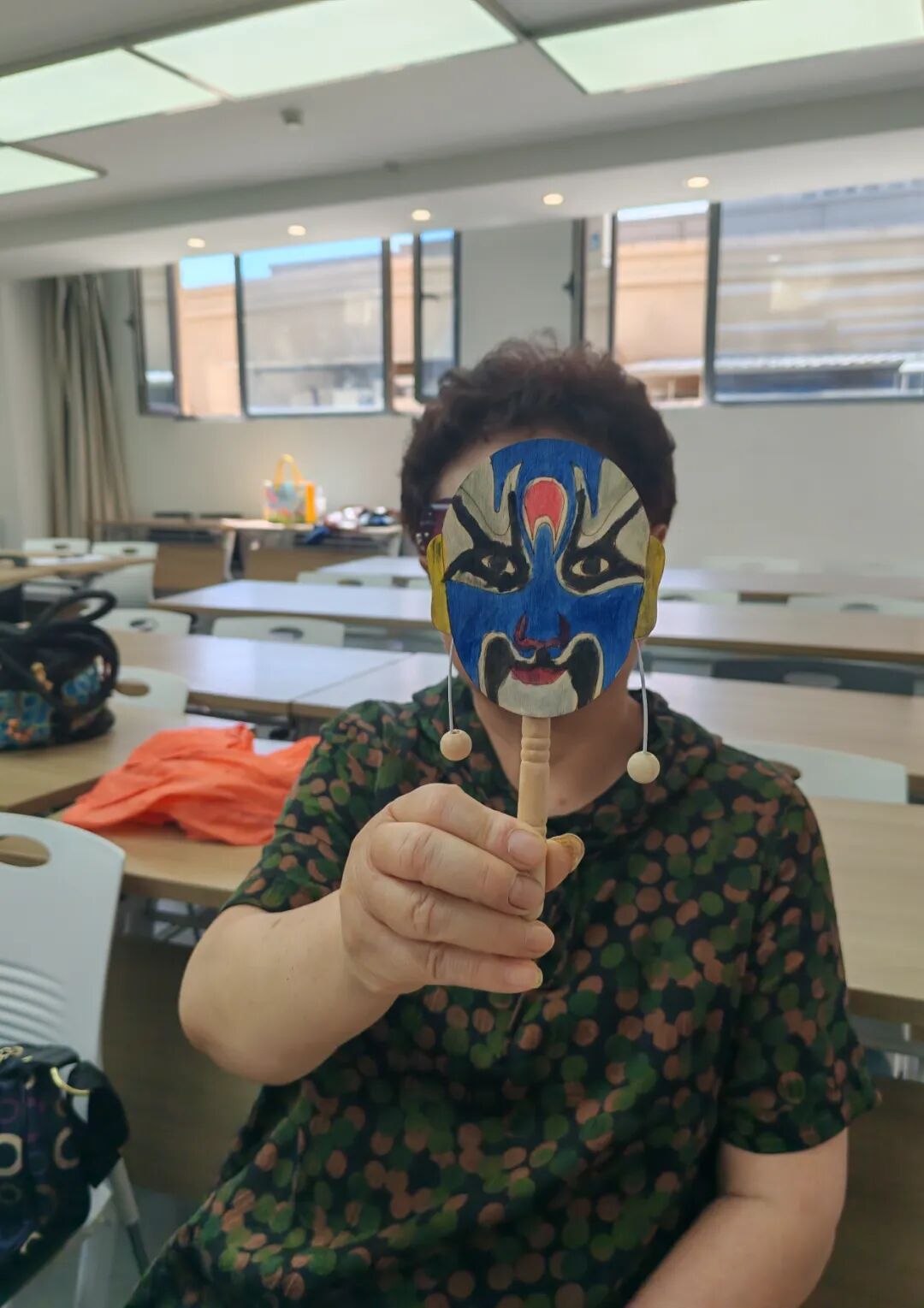

最后的“道具创作”,是剧场的“生命信物”。老人们拿起画笔,在京剧脸谱上“画角色”:有人画关公,说“讲义气,安心”;有人画花脸,说“想起村口看京剧的热闹”。当第一个拨浪鼓“咚咚”响起,更多的鼓声跟着应和,清脆的声响像剧场的“谢幕音乐”,老人们的笑容像被阳光晒透的棉花,软乎乎的。

这场生命剧场,没有专业的演员,没有华丽的舞台,却用最真实的生命故事,完成了一场关于时光与温暖的“同台演绎”。当“演出”落幕,老人们带着自己画的“生命信物”离开时,脸上的笑意告诉我们:生命剧场的真谛,从不是“演”给别人看,而是让每个参与者,在“演绎”自己的生命故事时,重新看见岁月里的暖,正视生命的流转,相信每一段时光,都值得被好好珍藏 —— 这,就是这场生命剧场最动人的“剧目意义”。